ハーバードビジネススクールのクリス・アージリスとドナルド・ショーンが1970年代後半に提唱した「学習する組織」という概念を、ピーター・センゲが1990年に「最強組織の法則」(The Fifth Discipline)として上梓、広めた理論。日本では1995年に紹介されました。ピーター・センゲも、ダニエル・キム同様MITの組織学習センターの責任者を務めています。

95年と言えば、まさに私が社会人としてリクルートでHRの総合営業として仕事を始めた頃。リクルートでも、「我々自身がそんな組織になっていこう!」という機運が生まれ、先輩や同僚と熱く議論し、実験していたことを思い出します(笑)

さて、なぜこの時期に「学習する組織」が注目されたのでしょうか?

それは言うまでもなく、この時期からビジネス環境が大きく変化し始めたからです。

元ハノーヴァー保険会社CEOであり、MIT組織学習センターの理事を務めたビル・オブライエンは、「なぜ学習する組織を目指すのか?」という問いに、以下のように答えています。

◆不確実性の高い・変化の予測が難しい社会・環境が到来している。

変化を予測できないのであれば、変化にいかに俊敏に適応できるか?を磨くしかない。

そして、変化に俊敏に対応・適応する組織の4つの特性として以下を挙げています。

①「権力を分散させる」、ただし混乱しない整然としたかたちで。

→指揮命令・管理といった「強制による規律」の代わりに、自律性によって権力を分散させる。=「想い」と「価値観」と「ビジョン」を企業経営に持ち込む。

②「システム的な理解力」を備える

→科学的な解決策・還元主義的思考 から 相互関連性・システム的理解へ

※ここが、ダニエル・キムの成功循環モデルに繋がる部分ですね!

③「対話」の技術を備える

→表面的な雑談や、建前で話するのとは違う種類の「対話」。

④「自発的フォロワーシップ」を備える

→職権による命令や権力で部下に変化を強いる組織から、部下自らが変化する組織へ。

「学習する組織」が日本に紹介されてから30年が経ちました。

しかし、いまだに多くの経営者から「社員が主体的に動かない」という声が聞かれます。

それは、「主体性に欠けた人間が増えている」からでしょうか?

だから「主体性のある人材を採用しよう」で、解決する問題なのでしょうか?

私はそうは思いません。

もちろん、個々の経験・体験によって「主体的に行動する」ことへの現時点の差があることは事実だと思うので、採用により解決しようすることは半面の最適解だと思います。

ですが、どんな人でも「人生のある小さな一瞬を切り取れば、主体的・能動的に行動したことがある」というのも真実ではないでしょうか?

つまり、「人間には誰しも、もともと主体的・能動的に行動する才能が備わっている。」

それが、ある環境・状況に置かれ続けることによって、「主体的・能動的に行動する才能」が蓋をされ続けていると診れば、いかにして「主体的・能動的に行動する才能」を解き放つか?に問題解決の視点が移ります。

ピーター・センゲは、「学習する組織」を以下のように定義しています。

「自分たちが本当に望んでいるものに一歩一歩近づいていく能力を、自分たちの力で高めていける集団」 = 素晴らしいチーム。

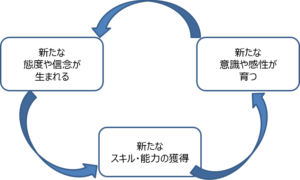

そして、「学習する組織」=「素晴らしいチーム」の成長過程では以下のサイクルが回ることを明らかにしています。

「信念や仮説は、経験によって変化する可能性がある。(関係の質・思考の質)

組織の文化の運び手は、自分たちが繰り返し語るストーリーである。

見る目が新しくなり、新しい経験を重ねるにつれて、次第に新しいストーリーが語られるようになるのである。(対話と関係の質)」

と述べています。

「ひとマネ」は、このモデルを念頭に置いて、チームの中心たる「マネージャー」が「新たなスキル・能力」を獲得するトレーニングであり、トレーニングの過程で「新たな経験・体験をする」ことで「新たな意識や感性が育つ」きっかけとなることを狙って設計しています。

なので、参加した多くのマネージャーから、

「目からウロコが落ちた」「自分の考えの軸線が変わった」といった声を聴く瞬間が、

実は、このトレーニングをトレーナーとして同道できて良かった!と思う瞬間なのです(笑)